今回は、お箸のはじまりや選び方、おすすめ商品まで詳しく解説します!

お箸ってどれも同じに見えるけど、どうやって選べばいいの?

そもそも、どうして使われるようになったの?

など、お箸に関する疑問について分かりやすくお伝えします。

お箸選びやお手入れの参考にお読み下さいね!

先にどんな商品があるのか見てみたい!という方は、こちらからご覧ください。

お箸の起源・歴史

お箸はいつから使われているの?その歴史を深掘り

*お箸の歴史は、はっきりしていないことが多く諸説あります。

■お箸の誕生は古代中国

お箸が誕生したのは、今から3000年以上前の中国。

中国の殷王朝の都「殷虚」から青銅製のお箸が発掘されており、儀礼用に使用されていたようです。

■日本でのお箸の使用の始まり

そして、日本で使われるようになったのは、推定で弥生時代~飛鳥時代(3~7世紀頃)。

当初は、食事のためでなく、”神器”だった可能性が高く、竹を半分に折った”竹折箸”が使われていました。

神様のお供え物を直接手で触れて汚さないようにとの配慮かもしれませんね。

■遣隋使がきっかけ?食用での広まり

7世紀に、中国に渡った遣隋使はさまざまな文化を日本にもたらしました。

中国で箸を使った食事でもてなしを受けたことで、随からの使節が来日した際に箸を使用。

これを機に、箸の食事での使用が広まり、庶民にも浸透しました。

また、聖徳太子が朝廷で使ったことで、お箸を使う文化が広まったという説もあります。

■平安時代は箸食が一般的になり、魚・鳥と野菜に使う箸が区別されました。

魚・鳥に使うお箸は「真魚箸」(まなばし)、野菜類に使うお箸は「菜箸」と呼び、現在の菜箸のルーツです。

■鎌倉時代は、匙(さじ)がすたれ、食事にはお箸だけを使用するようになりました。

現在のように、お箸1つでつまむ、まぜる、切るなどの使い方をしていたようです。

■江戸時代中期には、木地の表面を漆塗りで仕上げる「塗箸」が誕生。

輪島塗が誕生したのもこの頃といわれています。

日本のお箸は、種類が多く、箸先が細いのが特徴です。

これは、お箸1つで食事をするという独特の歴史が関係しているのかもしれませんね。

どうしてお箸っていうの?お箸の由来とは?

「箸」の名前の由来はさまざまです。

いくつか代表的なものを挙げてみます。

・食べ物を口へと橋渡しすることから「はし」という説

・端でつまむため「はし」という説。

・「はさむもの」という役割から「はし」という説

・昔は「ピンセット」のように箸の上部がくっついていたため、それが鳥の嘴(くちばし)に見えたから「はし」という説。

お箸の選び方

お箸の選び方は以下のポイントがあります。

毎日の食事で使うものなので、持ちやすさを優先してベストなものを見つけましょう。

■長さで選ぶ

利き手の親指と人差し指で直角を作り、人差し指と親指の間の対角線の長さを一咫(ひとあた)といいます。

この長さの1.5倍、つまり一咫半(ひとあたはん)が最適な長さと言われています。

目安としては、成人男性は22.5㎝、女性は21㎝。

あくまで目安ですので、多少の誤差があっても持ちやすければOKです。

■太さで選ぶ

お箸の太さは、商品によってさまざまです。

一般的に、持ち手の部分に適度な太さがあるほうが持ちやすいとされています。

また、太いものは手の大きな人、細いものは魚の骨をとるのに向いているなど、手の大きさや食事内容で選ぶのもいいですね。

■形で選ぶ

お箸の形には、丸・四角・五角・八角・溝があるものなど、バリエーションが豊富。

今まで使ったものと比べるなどして、一番持ちやすいものにしましょう。

ちなみに、五角・八角など多角形のお箸は、縁起の良い数字を選んで使う方もいるそう。

お正月用や来客用のお箸にするのもいいですね。

また、麺類やヌルヌルした食べ物に使う場合は、滑り止めがあるものにするのもおすすめ。

滑り止めの形も丸、四角、削りがあるものなど種類があります。

よく食べるものにあわせて選ぶといいかもしれませんね。

お箸の素材について

お箸は木製ものが多いですが、さまざまな素材のものがあります。

■木材

お箸の素材は、一般的には硬くて耐久性の高い天然木が使われています。

木の種類でいうと、マラスや鉄木(てつぼく)。

高級なものとしては、黒檀(こくたん)や紫檀(したん)といった唐木(からき)があります。

また、ある程度硬く、軽い素材の栗や欅(けやき)も人気です。

ちなみに、最古のお箸は竹製といわれています。

「箸」という文字が竹の者と書くのはここからきているという説もあります。

■樹脂

樹脂製のお箸は、軽くて丈夫。

比較的安価なものが多いため、社員食堂や飲食店など大量に使用する場合によく見られます。

また、カラフルなものが多く、お子様用にも適しています。

食洗機対応の商品もあり、お手入れが簡単で実用的です。

■金属

チタンやステンレス製のお箸は、軽くて丈夫で長持ちします。

最近は、持ち運び用に使う方もいるそうです。

チタンは抗菌作用があり、食べ物の味を損なわないというメリットもあります。

おすすめのお箸

うちるでは、さまざまな形や素材のお箸を扱っています。

自分にあったお箸を見つけてみてくださいね。

果実のなる木のお箸 栗 tetoca

果実のなる木を、純度100%の上質な蜜蝋のみを使ってお箸に仕上げたシリーズ。

持ち手は八角、箸先は四角になっており、持ちやすくつかみやすく作られています。

今回紹介するのは、栗の木のお箸。

栗の木は、耐久・耐水に優れているので、普段使いにぴったりです。

明るいカラーのナチュラルな木目は、和食器だけでなく洋食器との相性もいいですよ。

ラッピングがおしゃれなので、プレゼントにもいいですね。

天削り五角箸 桃 KORINDO

2色使いのモダンなお箸。

手になじむ5角形の華やかなお箸は、毎日の食事からハレの日まで幅広く使えます。

伝統的な越前塗のお箸は、漆のみを使用し、職人さんが1つずつ手塗りしています。

化学塗料などは一切使用していないので、安心して使うことができますよ。

毎日手にするものだからこそ、いいものを長く使いたい、そんな方におすすめしたい逸品です。

えちぜん箸 六角金箔六瓢 溜 KORINDO

黒地に金のひょうたんが映える華やかなお箸です。

6つのひょうたんは、無病(六瓢)息災、健康、長寿を祈願する縁起の良い伝統的なモチーフ。

お正月などおめでたいときに使うもよし、色違いの赤とあわせてプレゼントにするのもいいですよ。

ひょうたんの柄がモダンなので、エスニックや洋食にもぴったりです。

来客用に複数そろえておくと便利ですね。

極細箸 茶 食洗機対応箸

上品な佇まいの極細のお箸。

北海道産の樺の木を植物性の蝋で磨いているため、光沢があり木目の美しさが際立ちます。

薄い板を何層も重ねた積層材なので、とても丈夫。

しかも、食洗機対応なので、扱いやすいのも嬉しいポイント。

飽きのこない木のお箸は、長く愛用できますよ。

天節箸 極細 白竹 竹工芸

竹の素材をそのまま生かした、優しい雰囲気のお箸。

上部は、竹の節が残っており、デザインとしても素敵です。

竹は強度があり、適度にしなりがあるため折れにくくて丈夫。

油や調味料の色移りもしにくいので、お箸に最適な素材です。

使い心地がいいので、家族分おそろいで購入するのもいいですよ。

また、取り箸や菜箸のように調理用に使うのも良さそう。

どんなうつわやメニューとも相性がいいので、長く飽きずに使うことができます。

にっぽん伝統色箸 漆黒

深みのある黒と木目の組み合わせが美しいお箸。

表面は艶があり、おもてなしやハレの日にもふさわしい高級感があります。

断面は四角形で、角に丸みがあるため指が当たっても気になりません。

箸先は、細かい物まできちんとつかむことができ、使いやすいです。

和食だけでなく、中華やエスニックなど幅広いメニューに合うデザインで、男女問わず使えます。

専用の箱入りなので、ちょっとしたプレゼントにもいいですよ。

竹箸 sumiiro 浅葱 23cm

日本を象徴する、美しい風景を表現した“sumiiro”シリーズのお箸。

中央部分には、ゴールドのラインが施され、少しフォーマルな雰囲気です。

この商品の浅葱(あさぎ)色は、銅の色が青緑へと変化した色。

寺社仏閣の屋根などに見られる、長い年月を経た味わいを感じます。

上部が斜めにカットされている「天削げ」は、上下のお箸を間違わないようにという、おもてなしの意味があるそう。

来客用やお世話になった方の贈り物にふさわしいお箸ですね。

箸 白釉 KURABI

濃厚な白と木目のコントラストが目を引くお箸。

表面には凹凸があり、マットな手ざわり。

指がピタッとなじみ持ちやすくできています。

また、木目の美しい箸先は、滑り止め加工されており、つかみやすさも抜群!

しかも食洗機対応なので、実用性は折り紙付きです。

実用性とデザイン性を兼ね備えたカラフルなお箸は、食卓を明るく演出します。

カラーバリエーションが豊富なので、家族で色違いをそろえるのも楽しそう。

ペアで組み合わせて、結婚祝いやご両親へのプレゼントにするのも素敵ですよ。

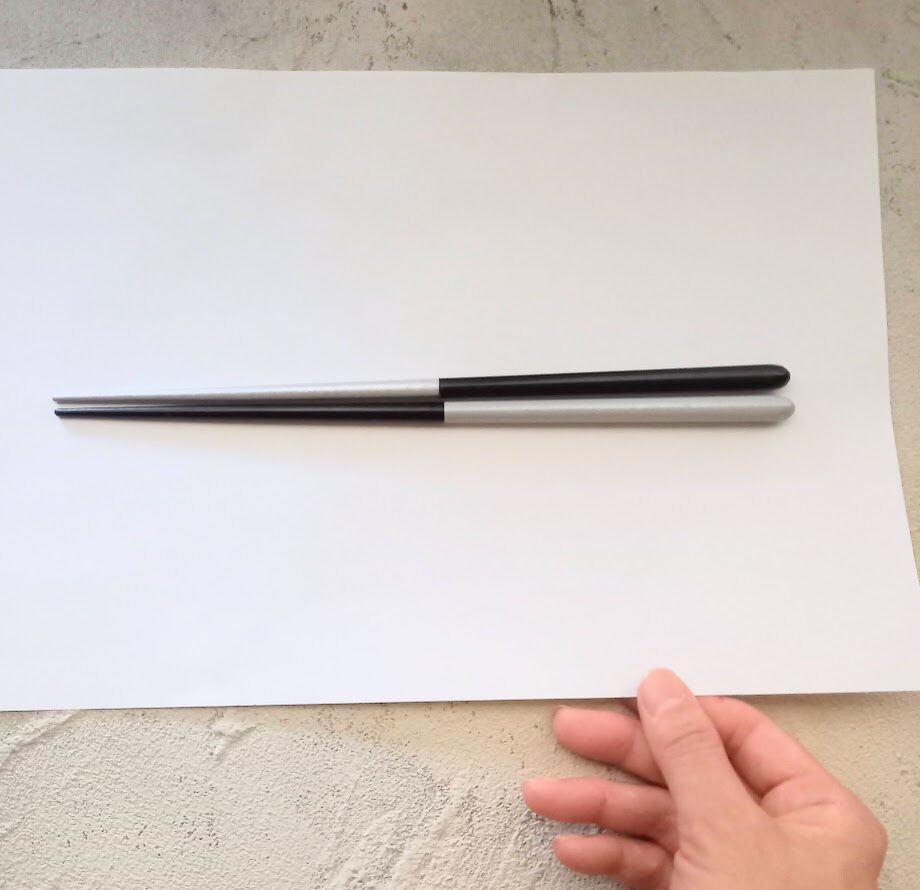

八角箸 研ぎ出し 白/黒 23.5cm KORINDO

縞模様のモダンなデザインのお箸。

持ち手は八角形。円に近い形なので手の当たりがやわらかく、持ちやすいです。

また、末広がりの「八」から、縁起の良い形状と言われ、贈り物にふさわしいアイテムです。

表面の縞模様は、職人さんによる丁寧な手仕事によるもの。

八角形の角の部分を研ぎ出すことで、下地の黒い漆を見せています。

また、化学塗料が不使用なのも安心なポイント!

和食から洋食まで、幅広いメニューに合うのでふだん使いしやすいです。

色違いの商品もあるので、家族分そろえるのもいいですよ。

箸 Blue TSUGI 23cm

ダークなブルーにゴールドのラインが美しい、アートのようなお箸。

うつわの修復技法である「金継ぎ」をモチーフにしたデザインです。

金継ぎは、金で修復することから、金運アップや再生の意味があり、プレゼントにも最適。

また、やや細身なので、軽量で手元を美しく見せてくれます。

箸先は滑り止め加工されており、食洗機も使用可能。

実用的で華やかなお箸は、いつもの食事をちょっと豪華な気分にしてくれそう。

来客用やハレの費用のお箸にするのもいいですね。

箸 ebony×padauk KUMIKI 23cm

エボニー(黒檀)とパドゥークという、銘木同士を組み合わせたお箸。

それぞれの木目や色の美しさを生かして作られた、個性的なお箸は食卓のアクセントになります。

やや無国籍なデザインなので、和食からエスニックまでさまざまなメニューに使えます。

持ち手は丸みを帯びた四角形で持ちやすく、丸い箸先はつかみやすいのもポイント。

世代や男女問わず使うことができるので、ちょっとした贈り物にもいいですよ。

お箸のお手入れ

お箸の基本的なお手入れポイントは以下のとおりです。

ただ、無塗装のお箸は、少し特別なケアが必要です。

○洗ったらすぐに水気を拭き取り、通気性の良い場所に保管

水分が残っているとカビの原因になります

○水やお湯に浸けたままにしない

水分に浸すとお米や調味料の汚れがとれると思うかもしれませんがNGです。

○食洗機や乾燥機の使用は避ける

天然木や漆は高温洗浄や強力な乾燥に弱く、使用するとヒビや反りが生じてしまいます。

最近は、食洗機対応の漆などもあるので、表示を確認して使用しましょう。

【無塗装のお箸の特別なお手入れ】

木の風合いそのままの無塗装のお箸は、表面がパサついたら油を塗りましょう。

柔らかい布に、あまに油やえごま油などの乾性油を適量取って塗り込むと、表面に艶が出ます。

最初はちょっと手間に感じるかも知れませんが、慣れると簡単ですよ。

お箸の買い替えのタイミングはいつ?

皆さんは、お箸を何年使っていますか?

毎年買い替える方や、折れていないので何年も使っているという方まで、さまざまだと思います。

ここでは、お箸の買い換えの目安になるポイントと捨て方をご紹介。

暮らしに役立つ知識なので、ぜひ参考にしてくださいね。

お箸の買い替えの目安

・箸先の塗装がはげている

・箸先が欠けている

・表面にささくれやひび割れがある

上記の状態に1つでもあてはまったら、買い替えのタイミングです。

塗装がはがれ素地がむき出しになると、木地が水を吸ってカビや雑菌が繁殖します。

毎日の食事で使うお箸は、常に清潔にしておきたいですね。

また、欠けたお箸は長さが変わってしまうため、持ちにくくなってしまうことも。

今までと状態が変わったなと思ったら、買い替えを検討してみましょう。

毎年元旦に新しいお箸に替えるなど、ルールを決めるのもいいですね。

意外と知らないお箸の捨て方

お箸を買い替えたら、気になるのがその捨て方。

もちろん、燃えるゴミとして処分するのもいいのですが、そのまま捨てるのに抵抗がある方は、紙に包んで捨てましょう。その際、お清めとして塩をふることもあります。

また、これまでの感謝をこめて「箸供養(はしくよう)」という方法もあります。

箸供養は、お守りやお札のように、お箸をお焚き上げすること。

神社やお箸専門店で対応していることがあるので、気になる方は調べてみてくださいね。

お箸のことを知って自分に一番あうお箸を見つけましょう!

今回は、お箸の歴史から、買い替えの目安まで、幅広くお伝えしました。

深く知ることで、いつも使っているお箸を見る目が少し変わったのではないでしょうか。

この記事を参考に、お箸の素材や形などから、自分に合うお箸選びに役立てていただければ嬉しいです。

今回ご紹介したお箸は、こちらのページからご覧いただけます。

お箸や合わせて使いたい箸置きについては、こちらの記事も読んでみてくださいね。

・【お箸】おすすめ10選!形や素材など選び方もご紹介します

・【箸置き選びで差がつく!】おしゃれでかわいいアイテム紹介

最後までご覧いただきありがとうございました。

皆さんがお気に入りのうつわと一緒に、すてきな時間を過ごせますように。