今回は和食器の産地について紹介します。

「うつわを買いたいな」とお店やネットショップを覗くと、

と思ったことはありませんか?

この〇〇には、その焼き物が作られている場所、産地であることが多いです。

その産地ごとに、シンプルなもの、華やかなものなど、土っぽいもの…など個性豊かな特徴があります。

そこで、今回は焼き物の産地ごとにその特徴と歴史、人気の窯元や陶器市情報をご紹介します。

気になる産地や行ってみたい産地が見つかったら、ぜひ読んでみてくださいね。

目次

近年人気な産地

美濃焼

特徴

岐阜県南部、東濃(とうのう)地方で製作されている陶磁器の総称である「美濃焼(みのやき)」。

現在の土岐市・多治見市・笠原町・瑞浪市などの辺りが、産地として知られています。

作り方や絵付けの方法などが特徴的なうつわも多い中、美濃焼にはこのような特別な様式がありません。

どんな要望にも応える懐の深さが職人の技術力を高め、現代の食卓にもフィットした製品が作られています。

現代では岐阜県が陶磁器の国内シェアの50%を担っているとも言われているので、皆さんのおうちにも美濃焼のうつわがあるかもしれませんね。

歴史

美濃焼の歴史はとても古く、1300年以上前まで遡ります。

もともとは 朝鮮半島から伝わった「須恵器(すえき)」から発展して、鎌倉・室町時代には「山茶碗(やまちゃわん)」、安土・桃山時代には「瀬戸黒(せとぐろ)」や「黄瀬戸(きぜと)」、「志野(しの)」、などと形式を変えながらもうつわが作られました。

第一次世界大戦後には、美濃から多くの陶芸作家が輩出され、現在ではそんな陶芸作家に刺激や影響を受けた陶芸作家の活動の拠点になっています。

美濃焼 人気の窯元・シリーズ

菊花

シンプルで洗練された和食器を使いやすく仕上げた菊花シリーズ。

白・黒のモノトーン2色展開なので飽きることなく長く愛用できるのもうれしいポイントです。

削ぎ目・鎬

ナチュラルで優しい雰囲気が特徴的なうつわは、釉薬のかかり具合によってそれぞれ違った表情を持っています。

使う度に新しい一面を知ってどんどん夢中になってしまうシリーズです。

kei

無駄のないフォルム。つるつる、すべすべとしたやさしい質感。縁に広がった錆釉。

鮮やかな色ながら深く落ち着いた風合いのkeiシリーズはどんな料理もぐっと引き立てます。

アルコ

どんな食卓にも自然とマッチする、シンプルさが魅力的。

色はシルバーブラウンと黒マットの2色で、どちらも奥行きのある色合いです。

ワンプレート料理に使いやすい大きめの丸皿は、カフェメニューのようなおしゃれな盛り付けが簡単にできますよ。

ORLO

深い海を感じさせるインディゴブルーと滋味深い味わいのブラウン。

手仕事を感じさせる温かみのある線が印象的です。

パスタプレートは、大きなリムのお陰で見栄え良い一皿にまとまります。

南窯

2代目である工藤さんが釉薬の調合も自らが手掛け、染付や赤絵の上絵付けもひとつひとつご自身の手によって描かれています。

じんわりと滲んだ絵付けが、味わい深い佇まい。

ほっこりと優しい気持ちになる、日常に寄り添ってくれるうつわです。

そのほか、美濃焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

土岐市美濃焼まつり

土岐市美濃焼まつりは日本三大陶器祭りのひとつです。

毎年5月のゴールデンウィーク頃に、岐阜県の東濃地方の土岐市で3日間ほど行われています。

出店者は300を超え、様々な磁器製品が勢揃いする人気の陶器市です。通常よりも安く手に入ることもあり県内外から多くの人が訪れます。

土岐美濃焼まつりにお出かけ予定の方は、こちらの記事で詳しく紹介しているので、読んでみてくださいね。

【土岐美濃焼まつり2021】徹底ガイド!基本情報や作家さん紹介

美濃焼について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

【美濃焼】のおすすめ12選 選ぶならこのうつわ!

100年の伝統を守りながらも進化する、美濃焼へのこだわりを感じる1日【うつわ巡りの旅 vol.4】

美濃焼のお茶碗おすすめラインナップ10選

美濃焼の毎日使いたいマグカップ9選

波佐見焼

特徴

「波佐見焼」は長崎県波佐見町で作られている、400年以上の伝統を誇る陶磁器です。

焼き物産地の中でも丈夫で扱いやすく、比較的安価で個体差も少ないのが特徴で、つるりとした磁器の手触りが気に入っているという方も多いと思います。

また、近年美しいデザインのものや新進気鋭のブランドも増えてきています。

歴史

波佐見焼誕生のきっかけを作ったのは、戦国武将として有名な豊臣秀吉が関わっています。

朝鮮出兵が行われた際、波佐見地方の領主大村喜山が連れて帰ってきた陶工たちと、波佐見町村木の畑ノ原、古皿屋、山似田の3か所で、焼き物を大量焼成するために登り窯を作ったことが、始まりと言われています。

17世紀半ばに東南アジアを中心に輸出され、波佐見焼の窯の数も職人の数も一気に増えていきます。

輸出が少なったため、国内向けのリーズナブルで使い勝手の良い日用食器の生産が中心になり、現在の波佐見焼の流れにつながっています。

波佐見焼 人気の窯元・シリーズ

染付

どこか懐かしさがあり、それでいてスタイリッシュにもまとまる染付の青色。

昔から馴染みある色味なので和食はもちろんのこと、洋食や中華、デザートまで幅広く似合う懐の深いうつわです。

林九郎窯

1983年に波佐見にて築窯した窯元です。

飽きがこない深い味わいの“染付”、絢爛豪華な“古伊万里様式”、染付と赤絵の絶妙なバランスの“染錦”などを、林九郎ならではの感性で作り続けています。

伝統的な古典柄を少し現代風にアレンジしたうつわが、テーブルコーディネートを豊かに演出します。

ORIME

テキスタイルのモチーフから作られている、『ORIME』シリーズ。

「ヘリンボーン」柄は、ざっくりとした編み目模様を描いています。

柄は判子を用いて作られ、生地を貼りあわせたようなデザインが、手仕事ならではの味わい深い雰囲気。

布の素材感を表現するために、色の濃淡やかすれ、あえて重なりやムラを活かした味のある風合いが魅力的です。

ダリア

パっと目を惹く柄が印象的なダリアシリーズ。

ベージュがかった色味に、ところどころ生地の赤みが見え隠れ。そばかすのような鉄点もご愛嬌。味のある雰囲気を醸し出しています。

どの角度から見ても楽しめる、愛らしい表情が魅力的です。

ローズマリー

いつもの食卓に、凛とした上品さをプラスしてくれるローズマリーシリーズ。

神秘の力を持つハーブと呼ばれる、香り豊かなローズマリー。

悪いものを清めるというイメージから、縁起物として古くから人々に親しまれてきました。

色のラインナップも豊富なので、家族や来客用にと、シリーズで揃えておきたくなりますね。

京千

緑豊かな山間にある「やきもの工房・ギャラリー 京千」。

普段使いの食器の他に、ヨーロッパ生まれの顔料を使った赤いうつわ、ユニークなモチーフの箸置きや置物、ボタンやアクセサリーなど、多様な焼き物を作っています。

NISHIYAMA

1865年(慶應元年)に生まれ、うつわを作り続けて150年を迎えたNISHIYAMA。

大胆に絵が返れた花の模様が特徴的なデイジーや、テキスタイルのような総柄の葉っぱ模様が北欧雑貨のような印象のフォレッジなどが人気です。

白山陶器

長崎県波佐見町で「なにより使いやすく、生活の中になじむ」ということを大切に、時代を超えて、スタンダードであり続ける器づくりをされている白山陶器。

『華美ではなく、かといって平凡でもなく。新しさはあるけれど、時代に左右されることなく使っていて飽きのこないデザインこそ美しい器』

その想いのもとに作られた白山陶器の波佐見焼は多くの人の心をひきつけ、グッドデザイン賞や、ロングライフデザイン賞など多数受賞されているブランド食器です。

HASAMI PORCELAIN(ハサミポーセリン)

HASAMI PORCELAIN(ハサミポーセリン)は、LAを拠点にするデザイナーの篠本拓宏氏(tortoise)がディレクションして生まれたブランドです。

個々のアイテムが共通の直径でデザインされているため、すべてのうつわはサイズ毎にスタッキングする事ができ、大きい器に小さい器を入れ子にすることもできます。

そのほか、波佐見焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

波佐見陶器まつり

波佐見陶器まつりは毎年ゴールデンウイークに開催される大きな陶器市です。

30万人が訪れるこのイベントでは、白山陶器や、馬場商店など、波佐見焼を代表するブランドのB品などをショップに卸せなくなったものを中心にお安く購入することができます。

波佐見陶器まつりのことについては、下記の記事にまとめています。

【2021 波佐見陶器まつり】徹底ガイド!基本情報やおすすめ作家さん紹介

波佐見焼について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

【波佐見焼まとめ】人気の窯元から歴史や特徴まで

北欧食器好きにおすすめ!【波佐見焼】の紹介

【波佐見焼】おしゃれなテーブルコーディネート例17選

【波佐見焼】結婚祝い、母の日、就職祝いなどのギフトにオススメしたい器19選

毎日使いたくなる波佐見焼のおすすめマグカップ10選

やきものの町、波佐見町へ【うつわ巡りの旅 vol.3】

信楽焼

特徴

信楽焼は滋賀県の信楽で作られている、素朴なあたたかみが特徴の焼き物です。

中世から現在まで陶磁器の生産が続く代表的な6つの産地、「日本六古窯」のひとつに数えられています。

タヌキの置物など大型の陶器が作られていることも特徴の一つですが、これは信楽の土に秘密があります。

琵琶湖の恵みのつまった良質な土と複数の粘土などを混ぜ合わせると、腰の強い陶土ができあがります。

これがタヌキや火鉢など大物陶器を作ることができる理由です。

歴史

信楽焼は奈良時代、742年聖武天皇が造営した紫香楽宮(しがらきのみや)の瓦を焼かせたことが発祥とされています。

そして室町時代、茶の湯が確立したことをきっかけに、わび、さびを感じる風合いが多くの茶人たちに愛されました。

明治時代になると、耐火性の優れた信楽焼の火鉢が流行し、90%もの国内シェアを占めるようになりました。

人気の窯元・作家

古谷 浩一(古谷製陶所)

古谷製陶所の後継ぎとして作陶されている古谷さん。

独自の土を使った素朴で優しい表情のうつわが魅力です。

電子レンジの使用ができるよう、本焼きという高温の焼成を2度行っています。

長く使い続けられる丈夫な品質なのも安心です。

佐平窯

優しい色合いとぽってりとしたフォルムが素敵な佐平窯さんのうつわ。

冷却還元という焼成方法で少し金属質にまったりとした色になるそう。

いつまでも使いやすい道具としての器つくりを心がけて作陶されています。

東月窯(久保 雅裕)

東月窯さんの作品は、信楽の陶土と天草の磁土を混ぜた半磁器のうつわです。

手に取った人をほっこりする模様と形で楽しませてくれます。

食卓をちょっぴりかわいらしくしたい方にぴったりです。

tomaru

土のぬくもりとしのぎ模様が素敵なtomaruさんのうつわ。

粉引のうつわに、ダイナミックに彫られたしのぎ模様がどこかオリエンタルな雰囲気。

模様のザラリとした質感と、粉引のしっとりとした手触りの違いも楽しめます。

楽し気な表情で、食卓を賑やかに演出してくれますよ。

大谷製陶所 (大谷 哲也・桃子)

大谷哲也さんと桃子さんご夫妻が作陶されている大谷製陶所。

哲也さんが作る白い磁器のうつわは、シンプルでありながら洗練されたフォルムが美しく思わずうっとり。

日々の暮らしの中で出会う小さなアイデアから作られる作品は、そっと暮らしに寄り添ってくれそうです。

そのほか、信楽焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

信楽陶器まつり

毎年秋に行われる信楽陶器まつりは、ご当地グルメなども出店するお祭りのような楽しい陶器市です。

中でも大即売会が人気のイベントで、お店の定価2〜5割引程で売っているものもあるそうです。

信楽作家市

信楽作家市は毎年GWに作家さんの作品販売をメインに行われるイベントで、年々その規模は大きくなっているようです。

陶器だけでなく、ハンドメイド雑貨なども販売していますので、そっちでも欲しいものに出会えるかもしれません!

信楽作家市について詳しく知りたい方は、こちらのまとめ記事を読んでみてくださいね。

【信楽作家市2021】徹底ガイド!基本情報や注目作家さんなど

信楽焼について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

【信楽焼まとめ】人気の器や作家、特徴、お店などまとめて紹介!

”わび・さび”だけじゃない!暮らしになじむ信楽焼のマグ&スープカップ7選

たぬきのまち 信楽で窯元さんぽ

益子焼

特徴

栃木県益子町の焼き物、益子焼。

益子陶器市のイベントが有名なので、知っている人も多いのではないでしょうか。

益子焼の特徴は、厚みや重みもあってぽってりとした姿。

県内で採れる陶土は気泡を多く含むため、細かい細工は向かずどうしても厚手になってしまいます。

それが益子焼の特徴である、ぽってりしたあたたかな手触りを生み出しています。

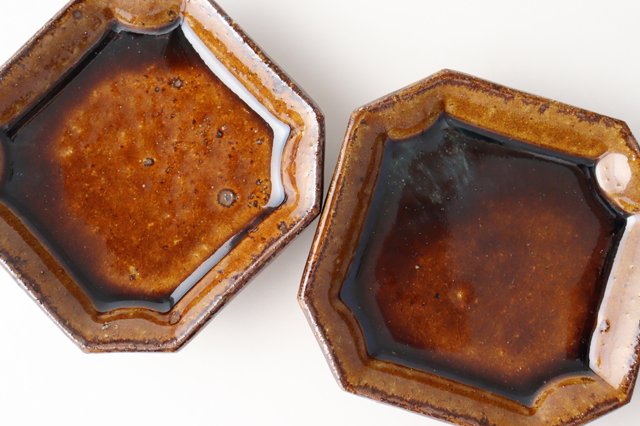

また、茶や黄色みを帯びた陶土と益子で作られる釉薬の相性も抜群!

飴釉や青磁釉の色味が、味わい深く仕上がります。

歴史

江戸時代後期、茨城の笠間焼を修行していた大塚啓三郎が、益子町で焼き物に適した陶土を探し出して陶芸の場所に選んだことがはじまりです。

民藝運動で有名な濱田庄司が移り住んだことから、名前が知られるようになりました。

主な製品は鉢や土瓶などの日用品。

首都圏に近く、流通にも適していたため、どんどんと発展をしていきました。

昔から「来る者は拒まず」な気風があるため、国内外を問わず数百人の陶芸家が集まっていると言われます。

人気の窯元・作家

木のね

益子焼のぽってりした質感を活かしたユニークなかたちのうつわたち。

うつわができるまでの過程で自然にできる色の濃淡も個性のひとつで、つい愛おしく感じてしまう ポイントです。

村田亜希

伝統文様を和モダンにアレンジした染付を中心に、ほっこりかわいらしいうつわを制作されている村田亜希さん。

さわやかな呉須や、やわらかな飴色・秋釉など、温もりを感じる色味もすてきです。

はなクラフト

おもに磁器のうつわ・小物等を、すべて手づくり手描きにてつくっているはなクラフトさん。

温かみのある墨入貫入や、つるりとした飴釉のうつわなど、普段使いしやすいアイテムが多いですよ。

笠原良子

益子の土、益子の伝統釉薬を使い、現代の生活スタイルに合うデザインのうつわ作りをされています。

穏やかなベージュの色合いがとっても素敵な笠原さんの作品たち。

益子焼らしい、土の温かみを感じますね。

つかもと

1864年創業と150年以上の歴史を持つ窯元で、益子最大の窯元とも呼ばれます。

自然に囲まれた広大な敷地には窯工場のほかギャラリー、体験工房、お食事もあり「見る・買う・遊ぶ・食べる」を楽しむことができます。

よしざわ窯

うつわを「使う」ことを中心に考え、製品をつくっているよしざわ窯さん。

とっても可愛いのに丈夫で電子レンジや食洗機にも対応している、日々の生活で使いやすいことも人気のポイントのひとつです。

益子陶器市にも出店していますが、毎年たいへん人気で整理券配布後の入場になっています。

そのほか、益子焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

益子陶器市

開催時期は、毎年春と秋の2回(春のゴールデンウイークと秋の11月3日前後)。

1966年(昭和41年)から始まった陶器市は開催100回を越え、年間60万人が訪れる人気の陶器市です。

東京からのアクセスも良いためバスツアーも出ています。

もちろん車でも向かうことはできますが渋滞が予想されるので、事前にルートや駐車場を確認するのがおすすめです。

益子陶器市にお出かけ予定の方は、こちらの記事でくわしく紹介しているので、読んでみてくださいね。

益子焼について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

【益子焼】の基礎知識 特徴や人気窯元を紹介!

ぽってりあたたまりたい。益子焼のマグカップ9選

迷ってしまう方必見!益子陶器市で食べておきたいランチのおすすめ17選

【益子陶器市】の人気作家さん33選 みんなの戦利品調査!

砥部焼

特徴

砥部焼は、四国一のやきものの里と言われる、愛媛県砥部町を中心に作られる陶磁器です。

砥部焼の特徴はやや厚手でぽってりとしたフォルムと、白磁に藍色の染付が施されているところ。

他の磁器と比べるとひびや欠けが入りにくく丈夫なので、日常使いできる陶磁器として愛されています。

歴史

そのはじまりは江戸時代1700年ごろに遡ると言われています。

磁器の原料が取れたことから、大州藩によって発展しました。

大正末期から昭和初期の不況時には生産が落ち込みましたが、その後民藝ブームもあって復興を果たします。

また、民芸運動を推進する柳宗悦らから高い評価を受けました。

国の伝統工芸品の指定を受けており、現在は100ほどの窯元が伝統を守りながらも個性豊かな作品を作り続けています。

人気の窯元紹介

陶彩窯 長戸製陶所

陶彩窯長戸製陶所は、親子3人で営む窯元です。

青白磁を中心とした作風の長戸哲也さん、新しい砥部焼を提案する長戸純子さん、伝統技法を大切にしつつ自由な発想で創作する長戸裕夢さんと、作られているうつわは三者三様です。

森陶房

1970年に開窯した森陶房は、伝統を守りながら三代に渡りうつわを作っています。

使い勝手の良さや楽しさを込めて、「森陶房らしいうつわ・世界観」を大切に、食事が楽しくなるうつわを制作されています。

皐月窯

皐月窯は、中田太郎さんと妻の千晴さんが2017年に開いた窯元です。

太郎さんは伝統的な中にもモダンを感じる作風で、千晴さんは繊細でかわいらしい作風、と2人の作品は作風がそれぞれ違っています。

個性の違う2人の作品ですが、揃えてみると調和を感じるのでとっても魅力的です。

そのほか、砥部焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

砥部焼まつり

春(4月)と秋(11月)に開催される「砥部焼まつり」。

窯元約70軒が、会場内で対面販売を行い、来場者数が10万人にもなる、人気の陶器市です。

砥部焼について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

「砥部焼まとめ」人気の窯元や特徴、観光情報まで

歴史ある砥部焼が、世代交代と共により魅力的なうつわに【うつわ巡りの旅 vol.2】

小石原焼

特徴

小鹿田焼のルーツでもあり、「兄弟窯」と呼ばれているのが小石原焼(こいしわらやき)です。

福岡県朝倉郡東峰村(元小石原村)で小鹿田焼よりも少し早い時期に開窯し、約350年間続いてきました。

現在の窯元は50以上。

小鹿田焼と同じく「トビカンナ」や「ハケメ」などの伝統技術は確実に守りながらも、より現代の食生活に合うデザインを取り入れています。

歴史

1665年、福岡県で開窯された高取焼の二代目が小石原地区で質の良い陶土をみつけ開窯し、茶陶を中心に焼き始めたました。

その後、筑前福岡藩の3代目藩主が肥前藩から伊万里の陶工を招いて磁器の製法を伝え、高取焼の窯と交流することで、現代に続く小石原焼の原型がスタートしたとされています。

民藝ブームから小石原焼を求めに村へ訪れる人も増え、世襲制だった窯が人材を集めたことで窯元が50以上に増え、伝統技法が現在に引き継がれています。

人気の窯元

翁明窯元(おうめいかまもと)

「使うほどに愛着がわき、日常の暮らしがもっと楽しくなるように」。

鬼丸翁明さんと息子の尚幸さんが、そんな思いで日々、うつわ作りをされています。

小石原の土を使い、受け継がれた装飾技法などを大切に守る一方で、ドット模様を加えたり、マットな質感に仕上げるなど、使い手の食卓をイメージした、二人の新しい発想が随所に光ります。

圭秀窯

高取焼の良さを生かしながら、遊び心を感じさせるユニークなフォルムが素敵な圭秀窯さん。

鳥やどんぐり、カップなどユニークなモチーフに、ハケメやトビカンナなど、小石原焼の伝統的な模様を施しています。

森山實山窯

自然が持つゆらぎの味わいが感じられる、現代の暮らしに合った小石原焼を制作されている森山實山窯さん。

伝統を受け継ぎながらもどこかモダンな雰囲気で、アートのような美しさがあります。

そのほか、小石原焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

小石原焼 秋の民陶むら祭

村に50件ほどある窯元が一斉に窯開きをし、普段よりも安価で販売されています。

小石原焼伝統産業会館では、新米のおにぎりの販売や絵付け体験などのイベントも開催され、大にぎわいです。

有田焼

特徴

有田焼は、佐賀県有田町を中心にその周りの地域で作られる磁器のこと。

明治以降に広く用いられるようになり、現在の日本の食卓にも多く使われているうつわのひとつです。

透明感のある白い白磁と呉須と呼ばれる藍色の顔料で描かれた絵付けや華やかな赤絵が特徴です。

また、丈夫で耐久性が高いことから昨今は日用品としても親しまれています。

歴史

17世紀のはじめに有田町で原料となる陶石が見つかったことから、磁器が作られ始めたと言われています。

それは日本で初めて作られた磁器とも言われていて、それから400年以上食器や工芸品として広く親しまれてきました。

華やかさから17世紀の中頃からは美術品として、そして献上物としても人気を博しました。

豪華絢爛な有田焼は歴史の中でも日本の工芸品として世界に輸出されることもあり、ヨーロッパの貴族からも絶賛を浴びたと言われています。

人気の窯元・シリーズ

皓洋窯

シンプルでやわらかいフォルムに、藍色の染付から赤絵、釉薬を施したうつわなど幅広く家庭用食器を作られています。

「若い世代にも有田焼を使って欲しい」特別な時に使うイメージだった有田焼を普段使いできるように。

価格帯とデザインにその思いが込められています。

伊万里瓢箪

末広がりの形をしている瓢箪は、昔から縁起がいいものとして親しまれていました。特に6個そろった瓢箪は無病息災のお守りになるとも言われています。

そんなひょうたんをかわいらしくあしらったうつわや箸置き。

縁起の良い瓢箪だから、誕生日や長寿などお祝い事の席の取皿にもぴったりです。

うちる別注 染付

菊紋や七宝など、懐かしさを感じる絵付けが印象的。

透明感のあるやや青みを帯びた白磁に、細筆で描かれた模様がよく映えます。

日常づかいはもちろん、ちょっとしたお祝いの席にも華を添えてくれるシリーズです。

そのほか、有田焼の商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

有田陶器市

有田陶器市は、毎年ゴールデンウィーク頃に佐賀県の有田町で開催されています。

見きれないほどの作品が出展されていて、毎年120万人の方が足を運ぶ大人気のイベントです。

有田陶器市について詳しく知りたい方は、こちらのまとめ記事を読んでみてくださいね。

【2021 有田陶器市】のまわり方や、混雑、オススメの窯元は?概要まとめ

有田焼について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

【有田焼】の特徴は?食卓で映える、かわいい絵付けのうつわ

繊細であたたかな絵付けに魅了された有田の旅【うつわ巡りの旅vol.8】

やちむん

特徴

やちむんとは、沖縄の方言で「焼き物」のこと。

沖縄の家庭で今も日常的に使われている茶碗や飯碗、鉢や平皿などの陶器を指す言葉です。

ぽってりと厚みがあるものが多く、どっしりとした面構えなので、大皿にどんと盛りつけた料理が似合います。

『やちむん』の一番の特徴は、絵付けの鮮やかさと躍動感のあふれる模様です。

色は、沖縄の青い海を彷彿させるようなコバルトブルーや、棕櫚の木、南国の植物を思わせる緑(オーグスヤ)。

またこれらの色と対になる茶色(飴)が多く用いられます。

歴史

やちむんの原点は1600年、まだ沖縄が琉球王国と呼ばれていた時代と言われています。

1682年には、琉球国の尚貞王が県内各地の陶工たちを壺屋に集めたことで「壺屋焼」が始まり、王府への献上品としても利用されて発展します。

明治時代になると、本土から安価で丈夫な磁器製品が大量に流入するようになり、壺屋焼は次第に衰退の危機に。

しかし、1926年頃に起こった「民藝運動」によって日用品としての美が認められ、柳宗悦をはじめ、濱田庄司、河井寛次郎などの陶芸作家が本土に紹介したころで、やちむんは全国各地に広まっていきました。

人気の窯元・作家

読谷北窯

沖縄県の中部、中頭郡読谷村に工房を構える北窯は、宮城正享、松田共司、松田米司、與那原正守の4名の親方が所有する共同窯です。

伝統的な登り窯で焼かれる「読谷山焼(読谷焼)」は、モダンで力強く、釉薬の色使いも美しいうつわです。

陶眞窯

陶眞窯さんの作品は伸びやかな唐草模様が特徴的です。

また、赤絵付けという赤い色の入ったうつわもあり、品のある印象を受けます。

陶眞窯は、相馬正和さんが壺屋の「育陶園」にて修行後、作られた窯です。

陶芸こまがた

唐草模様も作家さんが違えば、違う印象に。

奥に移っている、呉須と飴色の茶碗はデイゴの柄です。

小さな楊枝立ても可愛らしいですね。

一翠窯

鮮やかな青や、規則正し描かれた、丸模様や格子模様。

ハッとするような絵付けや色使いの長角皿を中心に作られています。

そのほか、やちむんの商品はこちらからご覧いただけます。

陶器市・イベント

ムーンビーチおきなわ全島やちむん市

毎年3月ごろに開催される、沖縄最大級の陶器市。

沖縄全島に点在する窯元が一同に会するため、県内の若手作家から歴史ある窯元が集い、それぞれ味のある作品を見ることができます。

読谷やちむん市

毎年12月に、やちむんの里の近くで行われる、読谷やちむん市。

通常よりも安く買えることもあって、2日で約2万人の方が訪れます。

人気の窯元の商品は、開場後すぐに売り切れてしまうこともあるため、計画してまわることをおすすめします。

やちむんについて、詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてくださいね。

関連記事一覧

沖縄の器【やちむん】の紹介と人気作家15選

“やちむん”のおしゃれなテーブルコーディネート実例24選

ダイナミックな魅力を感じる、やちむんのマグカップ12選

沖縄の自然を感じる! やちむんのマカイ(お茶碗)10選

【うつわ巡りの旅 vol.6】沖縄のパワーを感じる、やちむん買い付けの旅

心を解き放つ、自分だけの沖縄・やちむんを探して【うつわ巡りの旅vol.10】

その他主要な産地

小鹿田焼

特徴

小鹿田焼は、大分県日田市(ひたし)の山あいで300年間、受け継がれてきた伝統的な焼き物です。

技術の伝承は、なんと親から子へと受け継がれる、一子相伝の世襲制です。

現在の窯元は開窯時からの流れを汲んだ9軒のみ。

モダンで面白い幾何学模様が特徴で、手にすると土や手作りならではのぽってりした風合いや温かみが感じられます。

歴史

江戸時代中期の1705年、黒木十兵衛という人物が小鹿田皿山に小石原焼の陶工を招き、登り窯を築造したことが始まりとされています。

そのため、小石原焼と兄弟窯と言われています。

小鹿田焼のルーツは、実は小石原焼だったんですね。

ひっそりとした山里で作られていた小鹿田焼が一躍有名になったのは、昭和6年の柳宗悦(やなぎむねよし)の訪問し、「世界一の民陶」とを全国に紹介したのがきっかけです。

昭和45年には、国の重要無形文化財に指定されました。

おすすめのうつわ

8寸皿 トビカンナ 陶器 小鹿田焼

「トビカンナ」の点々模様が印象的な、8寸皿です。

和洋中、エスニックなど、幅広いジャンルのお料理に不思議とマッチする魅惑のトビカンナ模様。

適度な重みと安定感があり、丈夫で使い勝手が良いので、日々の食卓に欠かせない存在になってくれますよ。

そのほか、小鹿田焼の商品は、こちらからご覧いただけます。

萬古焼

特徴

三重県四日市市で作られている萬古焼は、耐熱性に特に優れた土が使用されるため、土鍋の産地として有名です。

土鍋は国内生産量第1位、全国シェア7~8割を占めます。

熱がゆっくりと伝わり、保温性も高いので、食材の旨味や甘みをじっくりと引き出すことができます。

レンジや直火などに対応できるものが多く、現代の暮らしに合ったうつわが多く生産されています。

歴史

江戸時代中期に三重県桑名市の豪商、沼波弄山が始め、自分の作品に押していた萬古の印が由来と言われています。

明治時代には海外への輸出も行われるようになり、生産を伸ばしました。

第二次世界大戦では、窯元も大きな被害も更けましたが、速やかに復興が進み、現在では、四日市市と菰野町を中心に窯元数は100社以上になります。

人気の窯元・うつわ

光泉窯

土物特有の温かみを感じる和モダンなテイスト。

洗練されたデザインながら、日常の食卓で活躍するうつわを作られています。

大きさやカラーバリエーション豊富なので、お料理に合わせて使い分けても楽しいうつわです。

スタックグラタン 黒 耐熱陶器 萬古焼

直火・オーブン・電子レンジ、すべて使用できる耐熱のグラタン皿です。

持ち手がついているので、オーブンなどから取り出す際も扱いやすく、デザインもシンプルでモダンなので、あつあつのお料理をそのまま食卓に出せるのもうれしいポイントです。

そのほか、萬古焼の商品は、こちらからご覧いただけます。

常滑焼

特徴

愛知県の常滑市周辺で生産される陶磁器で、日本六古窯のひとつに数えられています。

常滑焼を代表するのが、「朱泥(しゅでい)」と呼ばれる赤茶色に焼き上げる急須。

新装された東京駅舎の赤レンガも、常滑焼のタイルが用いられているそう。

急須や食器などの日用品から招き猫・タイルまで、私たちの生活に寄り添った幅広いものづくりが特徴です。

歴史

六古窯の中でも最古の歴史を持ち、平安時代末期、窯を使ってお皿などの焼き物が作られるようになったのが始まり、知多半島へ広がったとされています。

鎌倉時代に、生産されるものが壺など大型なものが増え、室町時代になると窯が常滑に集約、生産されるもののほとんどが大型のものにり、常滑港から全国へ広まっていきました。

明治時代になると近代化が進み、建築陶器などの作られるようになります。

人気の窯元・うつわ

高資陶苑

お茶屋さんで見かけるような物静かながらも、上品な存在。そんな急須です。

烏泥(うでい)という土を焼き締めて作られた土肌は、使うほどに艶やかに味わいを増し、また、急須がお茶の香りを蓄えて、美味しいお茶を淹れられるようになります。

石堂陶芸

伝統的な常滑焼を受継ぎながら、今までに無かった作品を考えているという石堂陶芸さん。

使いやすい、持ちやすい、軽いをうつわ造りの時常に考え、その中に焼き物の楽しさや自分らしさをデザインし楽しみながら作られています。

同じものは一つとしてなく、ひとつひとつが個性あふれる表情です。

そのほか、常滑焼の商品はこちらからご覧いただけます。

九谷焼

特徴

日本を代表する色絵磁器の九谷焼は、石川県の伝統工芸で「ジャパンクタニ」として、世界でも有名です。

九谷五彩(赤・青・黄・紫・紺青)を基調とした華やかな絵付けが特徴です。

絵画のような美しい絵柄が上絵の具で描かれ、欧米にコレクターが多く、美術的価値も高い焼き物です。

歴史

江戸時代初期、九谷村の金山で陶石が見つかったことをきっかけです。

加賀藩の前田利常が九谷での開窯を命じ、藩士の後藤才次郎が有田で製陶技術を学び、窯を築きました。

加賀百万石文化の美しい装飾性の影響を受け、独特の様式美を持つ磁器がつくられるようになります。

1873年にウィーンで行われた万国博覧会で展示され、ヨーロッパの人々を魅了、九谷焼の名前が一気に世界に広がりました。

人気の窯元・うつわ

青郊窯

石川県能美市にて、大正初期に九谷焼の絵描きとして始まり、転写紙の製版から絵付けに関する全ての工程を一貫して行っています。

独自の和絵具によって生み出される、ガラス質の鮮やかな色合いが特徴的。

伝統柄からキャラクターの絵柄まで、幅広い作風の作品を製作する、九谷焼を代表する窯元です。

ハレクタニ

あなたの晴レの日へ贈る九谷の焼物。

使って明るい気持ちになれる、晴れやかな暮らしを届けたい、という思いから、伝統の九谷の和絵具と技術、現代的なデザインや形状が合わさって新しい九谷焼が誕生しました。

瀬戸焼

特徴

瀬戸焼は、愛知県瀬戸市を中心に作られる焼き物の総称で、日本の中でも珍しい、陶器も磁器も焼かれる産地です。

「瀬戸でつくることができないものはない」

といわれるほど多種多様な焼き物が焼かれています。

陶器では国の伝統的工芸品「赤津焼」に代表される、釉薬を駆使した装飾が特徴で、磁器は「瀬戸染付焼」に代表される呉須と呼ばれる顔料を使った青色が美しい絵付が特徴です。

歴史

平安時代後期、灰釉陶器(自然の灰がかかって釉薬の役割を果たす原始灰釉陶器)が生産されるようになったのが始まりとされています。

鎌倉時代から室町時代にかけては、国内で唯一釉薬を使った陶器を全国に流通させるようになりました。

江戸時代後期、瀬戸でも磁器生産が始まり、瀬戸の磁器技術は急速に発展、陶器生産をしのぐ勢いになります。

明治時代に入ると、輸出用陶磁器の開発・生産が進み、九谷焼のように万博への参加によって欧米の最新技術が伝来するとともに、新たな海外市場が開拓されていきました。

まとめ

今回は、全国の焼き物産地について、特徴や歴史、人気の窯元などを一気にご紹介しました。

気になる産地、行ってみたい産地はありましたでしょうか。

焼き物産地のことについて、参考になっていたら嬉しいです。